2016年、我々の時代と重ねて、1916年、100年前の風景... [selection]

ニースのトラック、トルコのクーデター、2016年は、一体、どうなっているのだろう?半年が過ぎて、もう数年分のことが起きているような異様さ... 一方で、それだけのツケを、世界は溜めこんで来たように感じる。そして、暴力をただ抑え込むだけでは、もう、対処できなくなっているように感じる。21世紀のリアルと真摯に向き合い、やがて暴力へと至るかもしれない様々な問題を、丁寧に解きほぐし、解決の糸口をひたすらに探る。そういう作業がなされなければ、同じことを繰り返すばかりだ。で、そういう作業が、あまりになされていない... 世界はますます複雑化する中、どういうわけか、物事を単純化して捉えようとする傾向は、ますます強くなっている。複雑なものを単純に捉えるとどうなるか?見えない部分が大きくなる。見えない部分が大きくなればなるほど不安は掻き立てられる。この21世紀の袋小路、どうやって脱出しようか... ただただ、悩ましく、ただただ、もどかしい...

さて、前回、聴いた、『惑星』の完成が、ちょうど100年前、1916年。で、ふと思う。100年前の世界は、どんな風景が広がっていたのだろう?それは、第1次大戦(1914-18)の真っ只中... 今とはまた違って、より明確な不安に覆われていた。そんな1916年、どんな音楽が生まれていたのだろう?ということで、100年前の音楽をつぶさに追う、セレクション。という、試み。

1914年に始まり、1918年に終わる、第1次大戦。1916年は、ちょうど中間に位置する。そして、特に激戦となった西部戦線では、ドイツ、フランスが激しく対峙し、ヴェルダンの戦い、ソンムの戦いにより、多くの兵士たちの命が失われ、膠着状態にはまり込んだ1916年。戦争なんて数ヶ月で終わると意気揚々と出兵したはずの兵士たちは、塹壕の中、地獄の底に縛りつけられたような状況に置かれた。そして、戦争は、兵士の命ばかりでなく、市民の命も奪う。ニューヨーク、メトロポリタン・オペラにおいて、オペラ『ゴイェスカス』の初演に立ち合ったグラナドス(1867-1916)は、イギリス経由の船で帰国する際、ドイツの潜水艦の攻撃を受け、海に沈んだ。もちろん、これだけでなく、世界中で、戦争の悲劇が積み重ねられていた1916年... その時、音楽は、どんな表情を浮かべていたのだろう?つぶさに見つめると、それは、思い掛けなく多様であった。

コクトーがバレエ・リュスのために書いた台本を、未だアングラな存在だったサティのところへ持ち込む。そうして作曲が始められたのが、翌、1917年、戦時下のパリで初演され、センセーションを巻き起こす、バレエ『パラード』。戦後の新しい時代を準備するような、挑戦的な試みがいろいろ詰まったその音楽は、極めて興味深く、また、科学技術の更新を促した人類史上初の近代戦にどこかで呼応しているようにも思えて... ミュージック・コンクレートを先取る、街の喧騒をダイレクトに取り込んだサイレンの音などは、象徴的。一方で、そうした、トンデモにも思えるサウンドを取り込んで、飄々と繰り出されるシュールな世界は、戦争の裏返しだろうか?

開戦前夜の1913年、まるで近代戦の惨禍を予感させる、破壊的な音楽でパリを騒然とさせたストラヴィンスキーは、第1次大戦中、スイスへと疎開している。1916年、そのストラヴィンスキーの下に、20世紀音楽には欠かせないパトロン、ポリニャック公爵夫人から、公爵邸で上演できる、ちょっとした舞台作品の委嘱が舞い込む。そうして手掛けられたのが、バーレスク『狐』。そこから響く音楽には、先鋭的だったモダニズムの形は無く、ロシアのフォークロワに彩られた活きの良い楽しい音楽が爆ぜる。モダニズムの退潮と人懐っこい民俗調は、近代戦へのアイロニーに感じられなくもない。以後、ストラヴィンスキーは、擬古典主義へと舵を切る。

やはりスイスに疎開していたブゾーニ(イタリア出身で、ドイツで活躍したブゾーニにとって、第1次大戦は、イタリアとドイツが敵国となったことで、難しい立場に... )。1916年、そのスイスで作曲を始めたのが、オペラ『ファウスト博士』(台本に関しては、すでに自らで書き始めていた... )。このオペラが描くダークな世界は、戦争の反映に思えてならない。そして、メフィストフェレスが繰り出す魔法は、近代が生んだ科学技術のアレゴリーか?第1次大戦のみならず、何でも叶う近代文明に溺れて行く人々の姿を、ファウストに重ねるようで、またこのオペラのどん詰まり感は、2016年の我々にも重く圧し掛かって来るよう。

ストラヴィンスキーやブゾーニとは違って、母国、デンマークに留まったニールセン。しかし、北欧の小国、デンマークは、第1次大戦により存続の危機に晒される。そうした中、1916年に完成したのが、ニールセンの4番の交響曲、「不滅」。まさに、そのタイトルにこそ、切実さが表れている... そして、そのサウンドは、戦争交響曲そのもの...戦闘を描き出す激しさと、失われた命を送る哀しみが重ねられ、交響曲にしてルポルタージュのような感触があり、生々しい。最後は、戦争の嵐が晴れ、感動に包まれるのだけれど、そこには、ニールセンの強い願いが籠められているのだろう。膠着する戦線とは裏腹に、輝かしい戦後を思い描く最後が切ない。

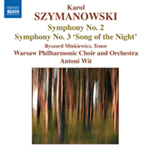

ポーランドのシュラフタ(荘園領主)のおぼっちゃま、シマノフスキ。本国、ポーランドで学び、悠々自適に西欧で活動していたものの、第1次大戦の激化で、実家の領地、ウクライナ(ポーランド分割まではポーランド領、当時はロシア領... )、ティモシュフカへと帰ることを余儀なくされる。そんなシマノフスキは、ニールセンとは反対に、内へと籠り、かつて旅した地中海文化圏の思い出を煮詰め、逃避的なエキゾティシズムに彩られた3番の交響曲、「夜の歌」を作曲する。その、戦争の忌まわしさを遮断した独自の音楽世界の、突き抜けた魅惑は、ただならない。翌年のロシア革命により、シマノフスキ家は、領地、財産の全てを失うことになる。

最後は、第1次大戦から離れた場所で生まれた音楽、覚醒前夜のアメリカの音楽... で、アメリカが第1次大戦に参戦する前年、1916年に完成したアイヴズの4番の交響曲。そして、そこから響く、何とも言えないノスタルジックな気分... 間もなく到来するだろうアメリカの時代、狂乱の20年代の勢い、新しさなどは、ほとんど感じることはできない。が、アイヴズならではの、楽想を大胆に重ねて、イメージを錯綜させる手法は、鮮やかに決まっていて、実験とノスタルジーが、奇妙にして絶妙な風合いを生み出している。まだ世界に組み込まれていない、ニュー・フロンティアの無邪気さ、ある種の純粋性をそこに見出せるようで、惹き付けられる。

という、6タイトル、舞台作品と、交響曲を、3タイトルずつセレクションしてみたのだけれど... 普段なら、そこに何の脈略も見出せなかったかもしれない6タイトルだけれど、第1次大戦下、1916年という横軸を突き刺せば、浮かび上がる風景がある。そうして広がる100年前の風景を見つめれば、とても考えさせられ、何より、100年後の、我々の2016年に思いを巡らさずにいられなくなる。

現在、第1次大戦のような世界を覆う戦争は、幸いにして起こってはいない。が、ニュースが伝える惨事の数々を見つめると、世界は戦火の中にあるような錯覚を覚える。そして、戦争へと向かうような不穏さに充ち満ちている。「九段線」を主張する中国の姿は、拡大主義に取り憑かれた、かつての日本に重なり、トルコのクーデターの失敗は、二・二六事件に重なって見える。こういう時だからこそ、より実際的な平和が求められる。「平和」という文言に固執するだけではない、人々が平和に暮らすための行動が求められているように感じる。そのためには、冷静に複雑な世界情勢を見つめ、日本だけでない、より大きな平和を願い、より大きな平和から、真の日本の平和を見つめなくてはいけない気がする。

さて、前回、聴いた、『惑星』の完成が、ちょうど100年前、1916年。で、ふと思う。100年前の世界は、どんな風景が広がっていたのだろう?それは、第1次大戦(1914-18)の真っ只中... 今とはまた違って、より明確な不安に覆われていた。そんな1916年、どんな音楽が生まれていたのだろう?ということで、100年前の音楽をつぶさに追う、セレクション。という、試み。

1914年に始まり、1918年に終わる、第1次大戦。1916年は、ちょうど中間に位置する。そして、特に激戦となった西部戦線では、ドイツ、フランスが激しく対峙し、ヴェルダンの戦い、ソンムの戦いにより、多くの兵士たちの命が失われ、膠着状態にはまり込んだ1916年。戦争なんて数ヶ月で終わると意気揚々と出兵したはずの兵士たちは、塹壕の中、地獄の底に縛りつけられたような状況に置かれた。そして、戦争は、兵士の命ばかりでなく、市民の命も奪う。ニューヨーク、メトロポリタン・オペラにおいて、オペラ『ゴイェスカス』の初演に立ち合ったグラナドス(1867-1916)は、イギリス経由の船で帰国する際、ドイツの潜水艦の攻撃を受け、海に沈んだ。もちろん、これだけでなく、世界中で、戦争の悲劇が積み重ねられていた1916年... その時、音楽は、どんな表情を浮かべていたのだろう?つぶさに見つめると、それは、思い掛けなく多様であった。

コクトーがバレエ・リュスのために書いた台本を、未だアングラな存在だったサティのところへ持ち込む。そうして作曲が始められたのが、翌、1917年、戦時下のパリで初演され、センセーションを巻き起こす、バレエ『パラード』。戦後の新しい時代を準備するような、挑戦的な試みがいろいろ詰まったその音楽は、極めて興味深く、また、科学技術の更新を促した人類史上初の近代戦にどこかで呼応しているようにも思えて... ミュージック・コンクレートを先取る、街の喧騒をダイレクトに取り込んだサイレンの音などは、象徴的。一方で、そうした、トンデモにも思えるサウンドを取り込んで、飄々と繰り出されるシュールな世界は、戦争の裏返しだろうか?

開戦前夜の1913年、まるで近代戦の惨禍を予感させる、破壊的な音楽でパリを騒然とさせたストラヴィンスキーは、第1次大戦中、スイスへと疎開している。1916年、そのストラヴィンスキーの下に、20世紀音楽には欠かせないパトロン、ポリニャック公爵夫人から、公爵邸で上演できる、ちょっとした舞台作品の委嘱が舞い込む。そうして手掛けられたのが、バーレスク『狐』。そこから響く音楽には、先鋭的だったモダニズムの形は無く、ロシアのフォークロワに彩られた活きの良い楽しい音楽が爆ぜる。モダニズムの退潮と人懐っこい民俗調は、近代戦へのアイロニーに感じられなくもない。以後、ストラヴィンスキーは、擬古典主義へと舵を切る。

やはりスイスに疎開していたブゾーニ(イタリア出身で、ドイツで活躍したブゾーニにとって、第1次大戦は、イタリアとドイツが敵国となったことで、難しい立場に... )。1916年、そのスイスで作曲を始めたのが、オペラ『ファウスト博士』(台本に関しては、すでに自らで書き始めていた... )。このオペラが描くダークな世界は、戦争の反映に思えてならない。そして、メフィストフェレスが繰り出す魔法は、近代が生んだ科学技術のアレゴリーか?第1次大戦のみならず、何でも叶う近代文明に溺れて行く人々の姿を、ファウストに重ねるようで、またこのオペラのどん詰まり感は、2016年の我々にも重く圧し掛かって来るよう。

ストラヴィンスキーやブゾーニとは違って、母国、デンマークに留まったニールセン。しかし、北欧の小国、デンマークは、第1次大戦により存続の危機に晒される。そうした中、1916年に完成したのが、ニールセンの4番の交響曲、「不滅」。まさに、そのタイトルにこそ、切実さが表れている... そして、そのサウンドは、戦争交響曲そのもの...戦闘を描き出す激しさと、失われた命を送る哀しみが重ねられ、交響曲にしてルポルタージュのような感触があり、生々しい。最後は、戦争の嵐が晴れ、感動に包まれるのだけれど、そこには、ニールセンの強い願いが籠められているのだろう。膠着する戦線とは裏腹に、輝かしい戦後を思い描く最後が切ない。

ポーランドのシュラフタ(荘園領主)のおぼっちゃま、シマノフスキ。本国、ポーランドで学び、悠々自適に西欧で活動していたものの、第1次大戦の激化で、実家の領地、ウクライナ(ポーランド分割まではポーランド領、当時はロシア領... )、ティモシュフカへと帰ることを余儀なくされる。そんなシマノフスキは、ニールセンとは反対に、内へと籠り、かつて旅した地中海文化圏の思い出を煮詰め、逃避的なエキゾティシズムに彩られた3番の交響曲、「夜の歌」を作曲する。その、戦争の忌まわしさを遮断した独自の音楽世界の、突き抜けた魅惑は、ただならない。翌年のロシア革命により、シマノフスキ家は、領地、財産の全てを失うことになる。

最後は、第1次大戦から離れた場所で生まれた音楽、覚醒前夜のアメリカの音楽... で、アメリカが第1次大戦に参戦する前年、1916年に完成したアイヴズの4番の交響曲。そして、そこから響く、何とも言えないノスタルジックな気分... 間もなく到来するだろうアメリカの時代、狂乱の20年代の勢い、新しさなどは、ほとんど感じることはできない。が、アイヴズならではの、楽想を大胆に重ねて、イメージを錯綜させる手法は、鮮やかに決まっていて、実験とノスタルジーが、奇妙にして絶妙な風合いを生み出している。まだ世界に組み込まれていない、ニュー・フロンティアの無邪気さ、ある種の純粋性をそこに見出せるようで、惹き付けられる。

という、6タイトル、舞台作品と、交響曲を、3タイトルずつセレクションしてみたのだけれど... 普段なら、そこに何の脈略も見出せなかったかもしれない6タイトルだけれど、第1次大戦下、1916年という横軸を突き刺せば、浮かび上がる風景がある。そうして広がる100年前の風景を見つめれば、とても考えさせられ、何より、100年後の、我々の2016年に思いを巡らさずにいられなくなる。

現在、第1次大戦のような世界を覆う戦争は、幸いにして起こってはいない。が、ニュースが伝える惨事の数々を見つめると、世界は戦火の中にあるような錯覚を覚える。そして、戦争へと向かうような不穏さに充ち満ちている。「九段線」を主張する中国の姿は、拡大主義に取り憑かれた、かつての日本に重なり、トルコのクーデターの失敗は、二・二六事件に重なって見える。こういう時だからこそ、より実際的な平和が求められる。「平和」という文言に固執するだけではない、人々が平和に暮らすための行動が求められているように感じる。そのためには、冷静に複雑な世界情勢を見つめ、日本だけでない、より大きな平和を願い、より大きな平和から、真の日本の平和を見つめなくてはいけない気がする。

タグ:20世紀

コメント 0